今天來講LLLT (low-level laser therapy)

– 低能量雷射。

雷射生髮帽就是以LLLT技術而誕生的產品,

那,到底什麼是LLLT呢?

它又是什麼原理呢?

其實低能量雷射在醫學應用上,

已經有將近50年的歷史,

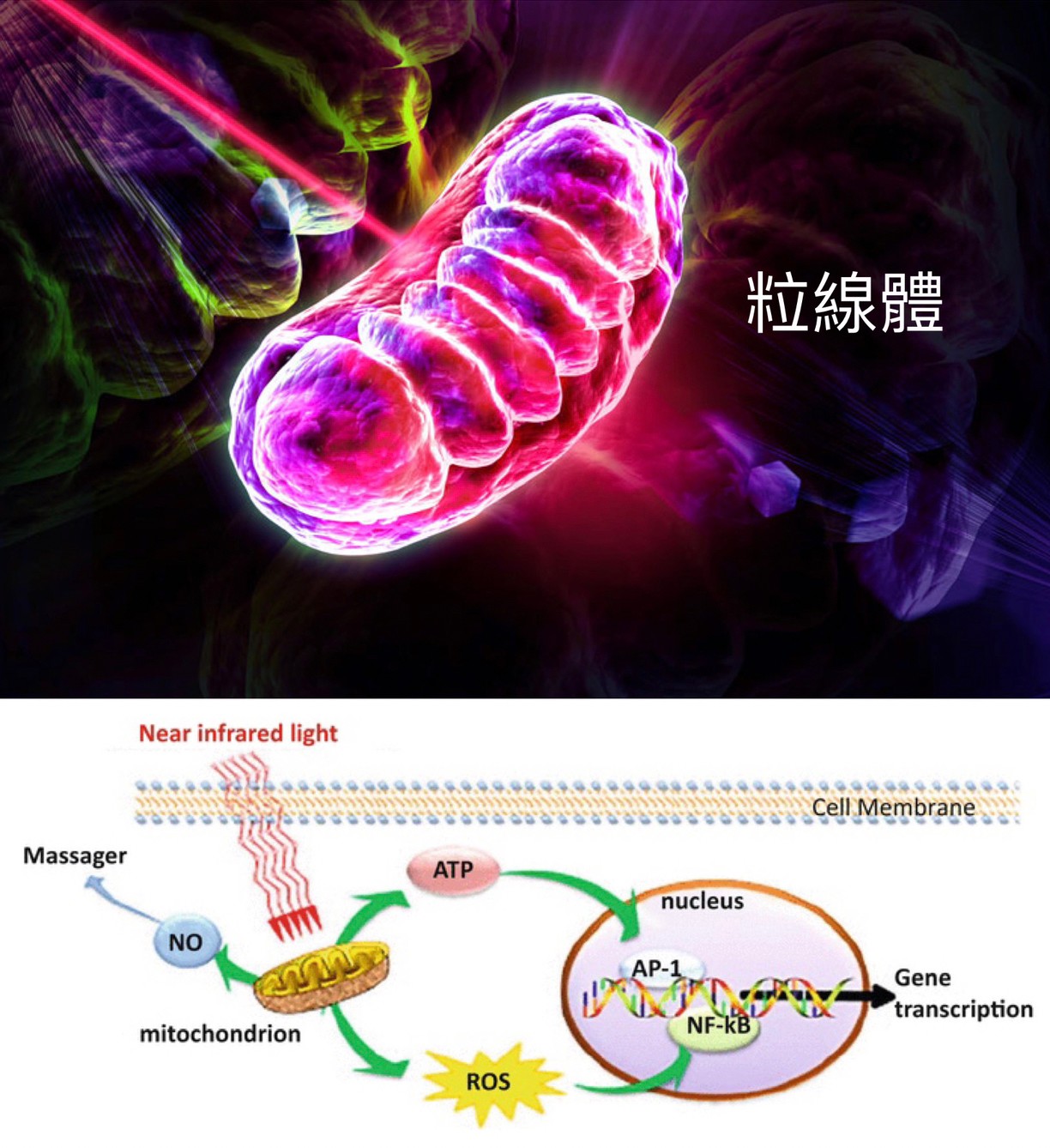

其生理機制被認為是透過人體細胞裡的

「CCO細胞色素C氧化酶」[1 ]

>> 吸收雷射紅光和近紅外線,

>> 促使氧化酶活性增強[2]、

>> 電子傳遞增加[3]、

>> 氧氣消耗增加、

>> 粒線體呼吸增加,

>> 進而增加三磷酸腺苷(ATP)的產生[4]。

| CCO細胞色素C氧化酶 |

Cytochrome c oxidase ; CCO [1]

為位於細胞粒線體內的電子傳遞鏈

(也稱呼吸鏈)中的複合物(Complex) IV

ATP是細胞中的「通用能量」來源,

所有生物反應都必不可少,

ATP數量即使是小幅增加,

也為細胞「代謝功能」提供動力。

.

.

.

以上白話文翻譯:

LLLT低能量雷射讓細胞動起來!

–

近年來越來越多醫學上低能量雷射的應用,

例如「ILIB靜脈雷射治療」 Intravascular Laser Irradiation of Blood,就是利用這個原理達到全身器官甚至神經系統的修復[5] [6]。

LLLT對於生髮的應用則是這兩年引進台灣,「雷射生髮帽」就是這個原理下的產物。

而其實雷射生髮的概念,

在國外早就已經有將近十年以上的歷史,

截至目前已有近300篇的SCI文獻[7-9]。

新北雙和醫院皮膚科團隊更於2018年

發表一篇Meta-Analysis[10],

對國際11篇針對「輕度及中度落髮」

雙盲隨機對照臨床試驗作分析,

發現使用生髮帽的組別,

在平均20周的療程中,

不論在頭髮密度或是頭髮數量上,

全部都比對照組有顯著的差異。

真是令人振奮的研究結果!

那這世界上是不是再也沒有禿頭了呢?

但…事實不是如此啊!

世間的男男女女還是為了落髮困擾。

–

歸納幾個為什麼戴生髮帽會沒那麼有效的原因:

1. 使用的產品並非採用LLLT雷射燈

目前市售找的到的生髮帽有十來種,部分產品裝置的是LED燈,其波長相較不穩定,共振的時間也不在同個相位,醫學界對於LED燈刺激粒線體的能力尚有爭議。所以在買產品之前一定要再三看好規格,確定都是LLLT雷射燈才考慮。

2. 沒持之以恆的使用

雷射生髮帽要每天或每兩天使用。其實做任何事情都一樣,若是三天打魚兩天曬網,沒有毅力持之以恆使用的話,當然效果打折再打折。

3. 不良的生活習慣跟頭皮清潔

不愛洗頭、或頭皮有其他問題的人,毛囊都被油脂堵住了,當然不管怎麼照光都沒有用!適當的清潔和選擇合適的洗髮精非常的重要。

4. 重度以上的落髮

研究報告實驗組裡面幾乎都沒有收納Norwood scale六級以上的案例,所以針對六級以上的案例LLLT可能沒有效果(毛囊細胞都壞死了當然怎麼光照都不會有效)。

5. 一樣米養百樣人

醫學上同一個東西本來就不是對每個人都有效,遺傳基因跟個人營養攝取也是頗關鍵的。再者有效也不是從40分變成完美100分,但如果是40分變成60分就是有進步囉!

頭髮毛囊萎縮到死亡大概是5-7年的時間,

如果發現頭髮掉落的情況變嚴重,

或是頭髮變得越來越細軟,

就要小心注意是毛囊萎縮的前兆。

如果你問劉醫師到底要不要用這個東西呢?

我的想法是,如果你真的有落髮的問題,既然可能有這個解決的方案,何不give it a try?

– – – – – – – – – –

參考資料:

[1] Karu TI, Kolyakov SF. Exact action spectra for cellular responses relevant to phototherapy. Photomed Laser Surg. 2005;23(4):355–361.

[2] Wong-Riley MT, Liang HL, Eells JT, Chance B, Henry MM, Buchmann E, Kane M, Whelan HT. Photobiomodulation directly benefits primary neurons functionally inactivated by toxins: role of cytochrome c oxidase. J Biol Chem. 2005;280(6):4761–4771.

[3] Pastore D, Greco M, Petragallo VA, Passarella S. Increase in <–H+/e- ratio of the cytochrome c oxidase reaction in mitochondria irradiated with helium-neon laser. Biochem Mol Biol Int. 1994;34(4):817–826.

[4] Karu T. Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cells. J Photochem Photobiol B. 1999;49(1):1–17.

[5] Theodore A Henderson and Larry D Morries, Near-infrared photonic energy penetration: can infrared phototherapy effectively reach the human brain? Neuropsychiatr Dis Treat. 2015; 11: 2191–2208.

[6] Theodore A. Henderson, Multi-watt near-infrared light therapy as a neuroregenerative treatment for traumatic brain injury, Neural Regen Res. 2016 Apr; 11(4): 563–565.

[7] Avci P, et al, Low-level laser (light) therapy (LLLT) for treatment of hair loss. Lasers Surg Med. 2014 Feb;46(2):144-51.

[8] Darwin E, et al, Low-level laser therapy for the treatment of androgenic alopecia: a review. Lasers Med Sci. 2018 Feb;33(2):425-434.

[9] Zarei M, et al, Low level laser therapy and hair regrowth: an evidence-based review, Lasers Med Sci. 2016 Feb;31(2):363-71.

[10] Kao-Hui Liu, Donald Liu, Yu-Tsung Chen, Szu-Ying Chin. Comparative effectiveness of low-level laser therapy for adult androgenic alopecia: a system review and meta-analysis of randomized controlled trials. Lasers Med Sci. 2019 Aug;34(6):1063-1069. doi: 10.1007/s10103-019-02723-6. Epub 2019 Jan 31.