繼之前第一篇聊過電波拉提的原理,

以及其歷經15年臨床醫學的實證。

今天我們再來聊聊電波拉提在市場上長久以來的運用。

南韓的皮膚科醫師,

Sang Jun Lee & Hei Sung Kim及其團隊,

分別於2011, 2017, 2020 發表了關於

美國原廠電波 Solta 公司出廠的

Thermage CPT黃金電波,

及 Thermage FLX鳳凰電波的問卷調查[1]。

內容很實際很有趣,跟大家分享一下:

▸針對南韓操作電波拉提1年以上的經驗

▸治療超過100位消費者的皮膚專科醫師

▸總共48位皮膚科醫師的問卷被回收

問卷調查內容包含以下幾個問題:

1. 電波多久施打一次?(鳳凰)

2. 哪個年齡層族群打了最有用?(鳳凰)

3. 除了年齡之外,哪些因子最影響治療效果?

4. 除了拉提外,電波對哪些病灶也有幫助?

5. 在局部麻醉下還是舒眠麻醉下施打電波?

6. 目前客群中,一個客人最多做了幾次?

7. 目前最常使用的能量等級為何?

這些問題還蠻令人好奇的…

就讓我們看看問卷調查的結果如下:

▌1. 電波多久施打一次?(鳳凰)

統計出最多的是7-12個月(57.7%),

再來是3-6個月(28.8%)。

~~~也就是在韓國,愛美的女性每半年

至一年就用電波保養一次。

▌2. 哪個年齡層族群打了最有用?(鳳凰)

75% 韓國醫師選擇40多歲這個族群,

32.7%選擇50多歲這個族群。

~~~這點跟我們的想法一致。

所有40-60歲的好朋友們,可不要錯過了黃金保養期。

▌3. 除了年齡之外哪些因子最影響治療效果?

最多韓國醫師覺得是皮膚厚度(88.5%),

次者是臉部脂肪(48.1%)。

~~~皮膚越厚,脂肪越多的被認為越沒有效果。

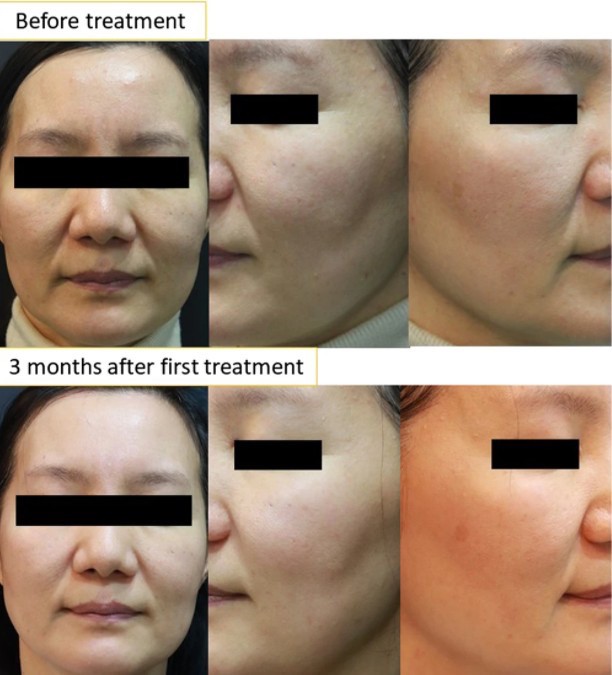

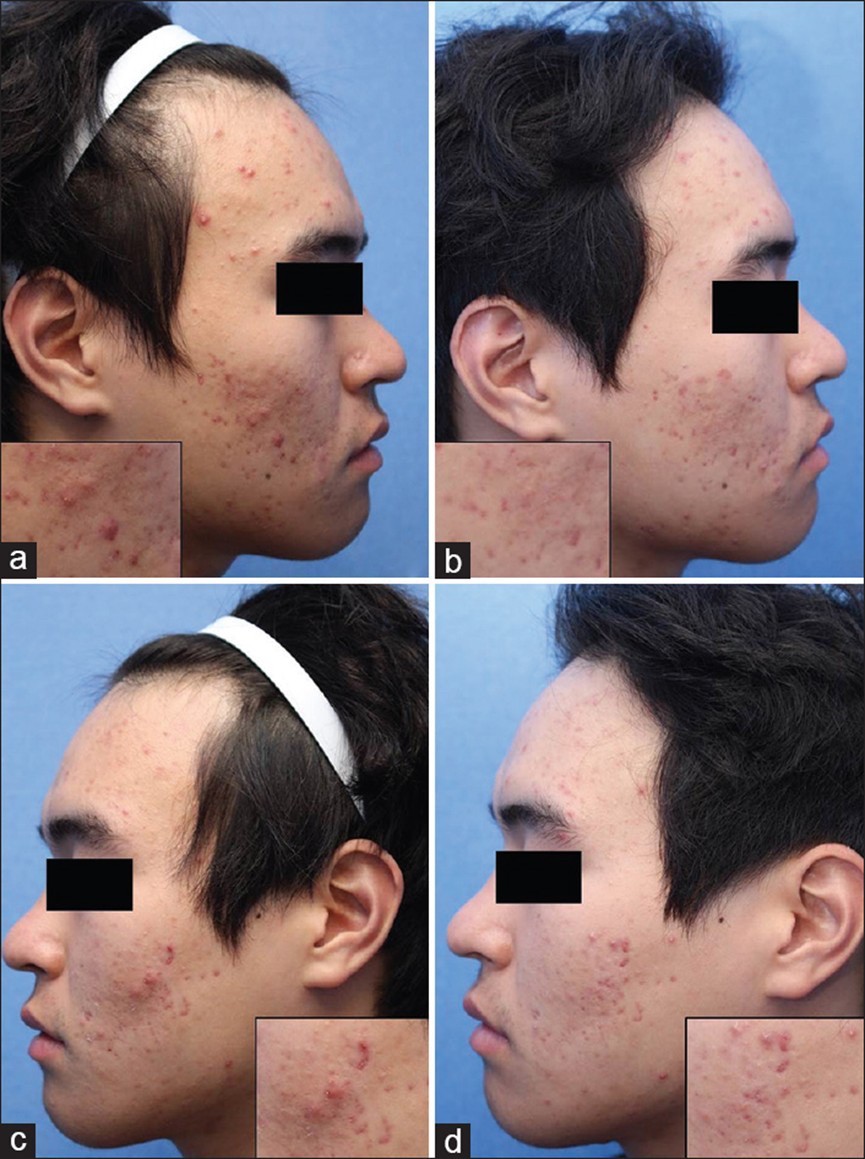

▌4. 除了拉提外電波對哪些病灶也有幫助?

這點就比較特別,67.3%的韓國醫師

覺得電波對毛孔粗大(pores)的治療有幫助,

42.3%認為對痤瘡(acne)的治療有幫助。

~~~狐疑之下一查論文還真的有人討論,

看來毛孔粗大的病人我們也可以推薦電波療程!

▌5. 在局部麻醉下還是舒眠麻醉下施打電波?

78%的韓國醫師使用麻膏敷麻下治療,

11.5%的韓國醫師使用舒眠麻醉。

~~~劉醫師反而喜歡使用舒眠麻醉,因為下顎線這部分太痛了!連我自己打個兩發都受不了。而使用舒眠麻醉配合能量等級4以上效果真的很不賴,非常推薦想改善下顎線的客群。

▌6. 目前客群中一個客人最多做了幾次?

絕大多數66%的病人都施作5次以上,

其中18%的病人施作10次以上。

~~~只能說韓國真是愛美的民族啊!

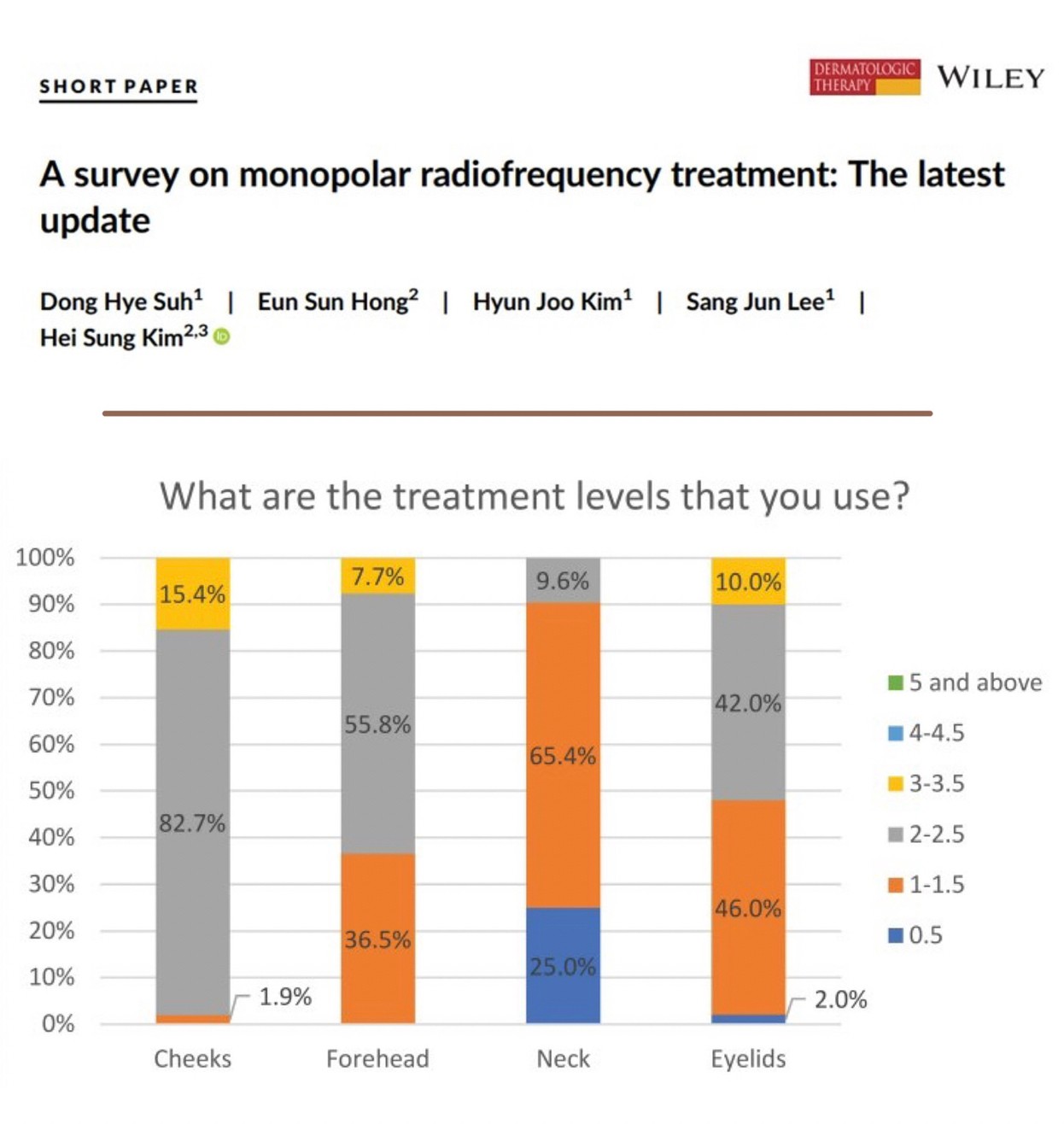

▌7. 目前最常使用的能量等級為何?

在治療臉頰上,82.7%的病人只使用能量2-3的來治療;脖子又更低了,65.4%的病人只使用能量1-2來治療。

~~~這結果蠻令人出乎意料,表示韓國人的治療方式偏向「少量多餐」,在效果跟安全的考量上可以達到比較平衡的結果,但當然花費也是相當驚人囉…

綜合以上,

電波拉提在韓國可以說是非常盛行,

此外他們已經把電波當成是一個定期的保養,

也因為當保養,有隨時預約隨時施打的概念,

所以不用舒眠而是用局部敷麻膏的形式,

能量也偏低(2-2.5)。

Anyway,消費者會說話,

他們這樣長期施打下來,

韓國人民的顏值也是顯著提升,

這或許也是一個很不錯的電波施打策略。

但畢竟台灣的消費模式跟韓國還是不盡相同,

這邊大家期待打一次電波即看到明顯的成效,

如此需使用較強能量,但痛感也是明顯增加,

雖然拉提效果好,但也要將脂肪萎縮(fat atrophy)的風險列入考量。

劉醫師建議怕痛的人還是可搭配舒眠麻醉,

重要的是選擇專業富有經驗的醫生,

以確保能量控制及操作的安全。

也許,隨著台灣消費型態的改變,

以往是問:

你做過電波拉提了嗎?

未來可能變成:

你「今年」做過電波拉提了嗎?

[1] 參考文獻:

A survey on monopolar radiofrequency treatment: The latest update. Dong Hye Suh, Eun Sun Hong, Hyun Joo Kim, Sang Jun Lee, Hei Sung Kim. Dermatol Ther. 2020 Nov;33(6):e14284. doi: 10.1111/dth.14284. Epub 2020 Sep 18.